いよいよ京都にも本格的な夏到来。

ある日の京都の気温がどんなものかというと…?

朝9時から夜21時までずーっと30℃以上です。

ちなみに最高気温は38℃だったようです。

冗談抜きで死んでもおかしくない気温ですね。

我が家の6畳用エアコンもフル回転中。

1台をぶん回していますが、室温は最高で28℃近くまで到達しました。

これトリプルガラスを導入してなければもっとヤバかったかもしれませんね…

さて、本編入ります。

今年は6月から7月まで長期にわたって梅雨の時期が続きました。

普段あまり梅雨を経験しない人も、今年はたっぷり味わったことでしょう。

暑さや寒さには強い高気密高断熱住宅。

しかし、高気密高断熱の住宅であっても、梅雨時期の湿度調整は難しいものです。

最近は高気密高断熱の家を求める人が増えているようですが、梅雨時期は大丈夫か不安な人もいるでしょう。

そんなわけで、今回は梅雨のクロセ家の様子を書こうと思います。

クロセ家と同じくらいの性能の家を建てた人or建てる人には参考になるかも?

ではどうぞ。

クロセ家の環境

除湿に関係しそうな事項を説明しておきます。

まず家のスペックはこんな感じ。

UA値 0.40

C値 0.26

延床面積 約38坪

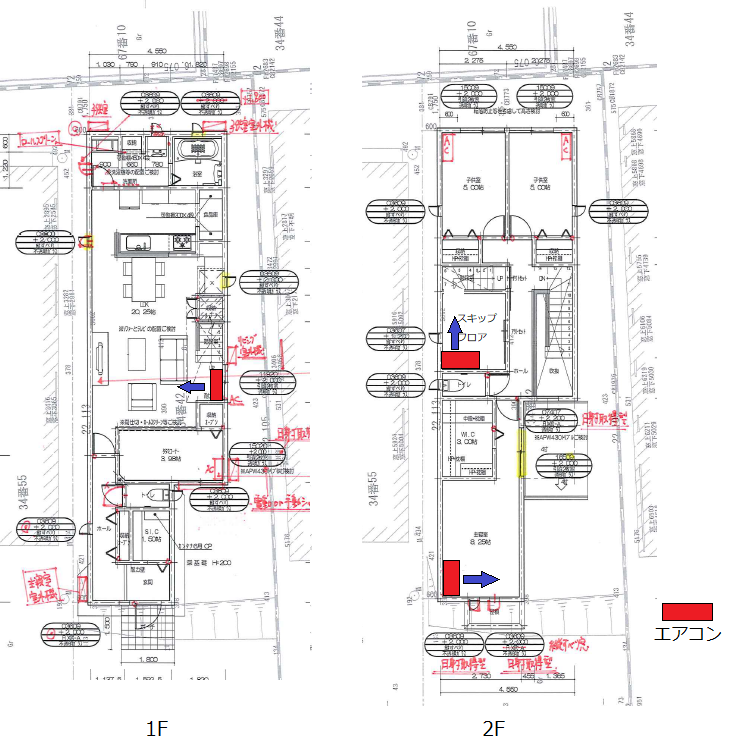

間取りとエアコンの位置は以下の通り

1Fのリビング階段下に20畳用のノクリアX。

2Fの主寝室に8畳用のノクリアC。

スキップフロア(2.5F)に6畳用のノクリアC。

計3つを使用しています。

冷房は基本的にスキップフロアにあるエアコンで全館冷房(除湿)しています。

それで足りない場合は他のエアコンを補助的に使用。

スキップフロアのエアコンは冷房か弱冷房除湿で24時間稼働。

低温高湿時には再熱除湿が有効ですが、このエアコンには無し!

悔しい!

(1FのノクリアXには再熱除湿がついています)

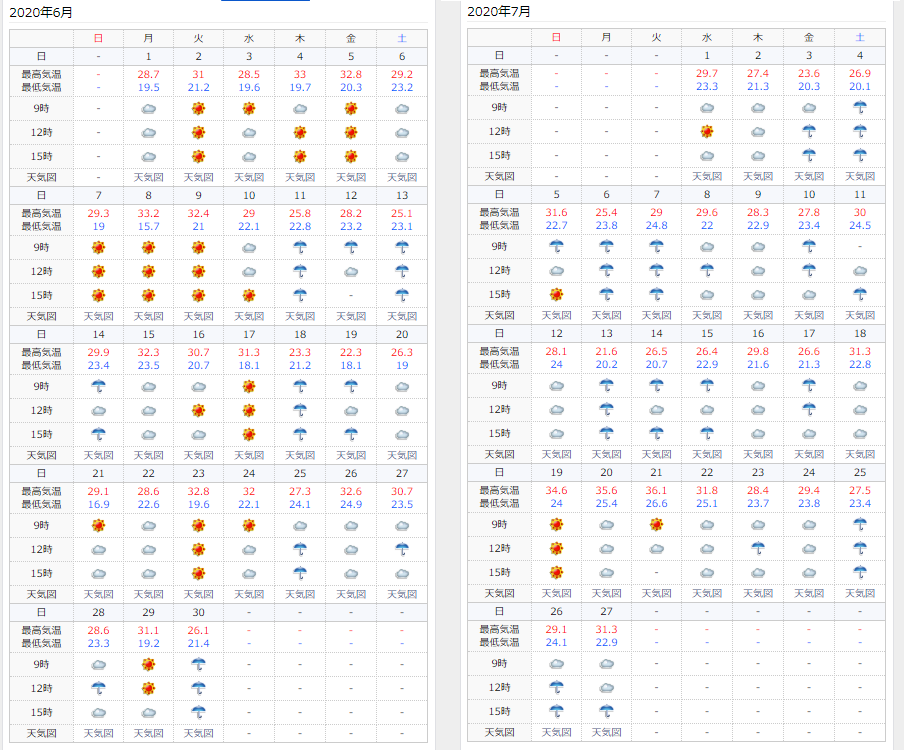

今年の6月、7月の気候

さて、私の住んでいる地域の、6・7月の気候はこんな感じ

例年、7月に入るころには最高気温30℃越えが当たり前。

35℃を越えてくる日もざらにあります。

しかし、今年は梅雨の時期が非常に長く、7月に入っても雨続き。

おかげで気温は最高でも30℃以下の日がほとんどでした。

梅雨時期のクロセ家の様子

結論からいうと、除湿はなかなかうまくいきませんでした。

(´∀`;)

2.5Fのエアコンで除湿を試みましたが、頑張っても65%になる程度。

同時に1Fにあるエアコンを再熱除湿で動かしても60%が限界でした。

また、前述の通り2.5Fのエアコンには再熱除湿機能がありません。

そのエアコンで除湿をすると気温がガンガン下がります。

それでいて冷房をかけなくても室温は23℃程度になるような気候。

加えてクロセ家は高気密高断熱でエアコンの効きがいいです\\。

こんな状況で弱冷房除湿を効かせればどうなるか…

わかりますよね?

めっちゃ寒くなります(´∀`;)

さらに気温が下がるとエアコンでの除湿がしづらくなります。

エアコンは空気を冷やすことで除湿をしますからね。

詳細は以下の記事に書いています。

結果、部屋は冷えていくばかりで除湿は進まず…

そこでクロセはある荒技を使いました。

その荒技とは…

1Fのエアコンで暖房

2.5Fのエアコンで弱冷房除湿をする

というもの。

弱冷房除湿で下がる気温を、暖房の気温で温めるという発想です。

こうすることで室温低下を防止しつつ、除湿を促進しています。

まあしかし…

我ながら中々頭の悪い方法だなあと(´∀`;)

電気の無駄遣いっすね。

と思っていたら、意外に同じことやっている人ちょくちょく見かけました。

理屈は一応間違っていないはずだから!(言い訳)

こんなかんじで色々試しましたが、相対湿度は65%ぐらいを維持。

室温は23℃くらいで、絶対湿度は13.5ってところですね。

一方で、ダニやカビは相対湿度60%以上で発生し始めます。

これを満たせていないことから、除湿は失敗といえるでしょう。

ちなみに相対湿度65%でも、室温23℃ぐらいであればじめじめ感は全くありません。

生活する分には快適か、少し寒いかなあぐらいです。

また、この状況でも室内干しで洗濯物は乾きました。

サーキュレータで風をかけていましたけどね。

除湿失敗の原因を推測

除湿が失敗した理由は大きく2つかなと思っています。

1つ目はエアコンの容量不足。

クロセ家のQ値はおおよそ1.5程度。

対して除湿用のエアコンは6畳用です。

このエアコンの6畳という数値は無断熱住宅(Q値10程度)基準です。

実際には無断熱住宅のQ値(10)を自分の家のQ値(クロセ家は1.5)で除した倍数分に対応できるそうです。

式にすると以下の通りです。

無断熱住宅のQ値÷自分の家のQ値×エアコンの畳数

=10÷1.5×6=40畳

対して、クロセ家の延床はハーフ収納を含めて38坪程度あります。

畳数に直すと76畳程度です。

つまり、家の広さに対してエアコンの容量が足りていないのです。

それが除湿しきれない理由の1つでしょう。

(そもそも除湿にも上記式が当てはまる実はわかってませんが(´∀`;))

しかし、1Fと2.5Fのエアコンで同時に除湿しても60%をなかなか切れませんでした。

1Fのエアコンは20畳用。

2.5Fのエアコンは6畳用。

先ほどの計算通りなら余裕で除湿できるはずです。

しかし、今回はうまくいきませんでした。

そこで出てくるのが2つ目の理由です。

2つ目は基礎コンクリートからの水分蒸発です。

基礎コンクリートは固まってからもしばらく水分を放出し続けます。

そのため、新築から1~2年は湿度が高くなりがちのようです。

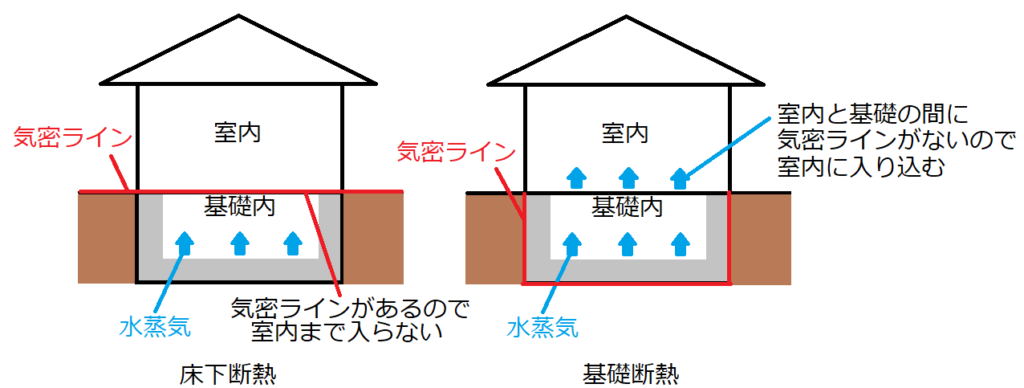

加えてクロセ家は基礎断熱のため、床下と室内の間に気密ラインがありません。

図で表すと以下のようなイメージです。

床下断熱は基礎内と室内間に気密ラインがあるので水蒸気は室内にほとんど入りません。

一方で、基礎断熱は基礎内と室内間に気密ラインがないので水蒸気が室内に入ります。

そしてクロセ家は後者のため、うまく除湿ができなかったと推測しています。

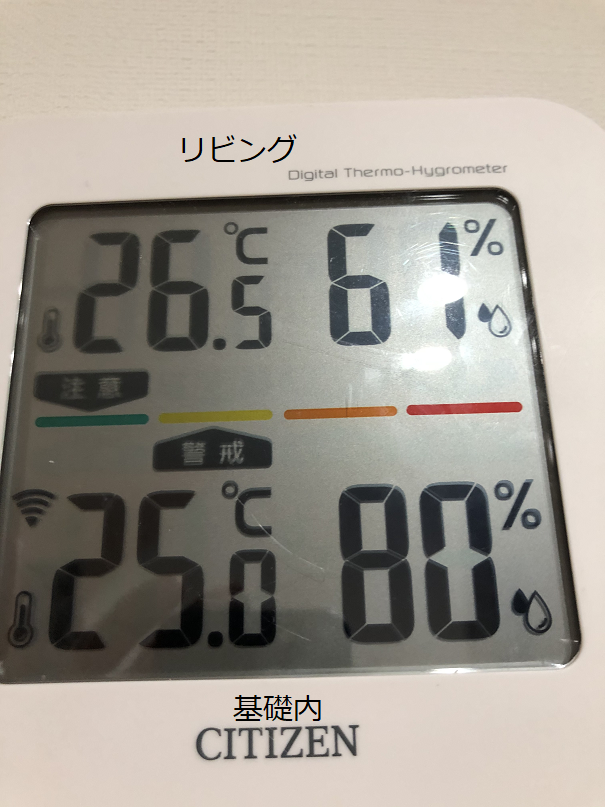

ちなみにクロセ家の基礎の湿度はこんな感じでした。

リビングが相対湿度60%程度に対し、基礎内は80%です。

絶対湿度でもリビングが15.3g/m3に対し、基礎内は18.45g/m3

これでは室内で除湿を頑張っても、すぐに基礎から加湿されることが推測されます。

以上2つがクロセ家で除湿がうまくいかないと思われる理由です。

これらはあくまでクロセの推測です。

ただ、高気密高断熱の住宅で除湿がうまくいかない人は参考にしてみてください。

終わりに

今回は例年にないほど長期間の梅雨だったということでその時期の経験談を書いてみました。

高気密高断熱はエアコンが効きやすいですが、除湿ではかえってマイナスに働くように感じます。

というのが、梅雨時期を経験した感想です。

そして、そんな時に有効なのは再熱除湿です。

高気密高断熱の家ではもはや必須といっても過言ではないでしょう。

正直、完全に除湿ができなくても十分に快適に過ごせはします。

しかし、カビやダニのことを考えると、除湿がしっかりできるように再熱除湿機能を使いたいところです。

クロセがやったように暖房と冷房の同時使用でも除湿は可能です。

ただ、エアコンを2台稼働することから電気代は高くなります。

やはり、1台のエアコンで再熱除湿がベターでしょう。

しかし、1点留意すべき点は新築時は高湿になりやすいということです。

基礎のコンクリートから加湿されるため、なかなか除湿がうまくいかないでしょう。

ですので、うまく除湿ができなくても焦る必要はないと思います。

3年目くらいでも除湿がうまくいかないようなら、エアコンの容量不足を疑ったほうがいいかもしれませんが。

すでに梅雨時期は過ぎましたが、これから家を買う人の参考になれば幸いです。

では。

コメント